重点实验室2022年度工作年报

一、研究工作与成果水平

(一)实验室申报国家自然科学基金项目的情况和成效。

实验室依托化学和化学工程与技术学科,立足广西地区电化学新能源材料技术,紧跟广西战略性新兴产业发展,围绕研究方向设置了先进电化学催化材料研究、石墨烯基电化学能源材料、新型电化学能量存储与转化材料三个研究团队,其中,先进电化学催化材料研究团队主要开展框架结构等高性能燃料电池催化剂的原子水平设计,用于电化学氧还原和醇氧化及水解;石墨烯基电化学能源材料研究团队重点开展以石墨烯在电化学能源应用为导向的基础和应用研究,具体包括石墨烯制备、石墨烯在二次电池和超级电容器等方面的应用;新型电化学能量存储与转化材料研究团队主要开展高性能锂离子电池、超级电容器、等储能器件的应用基础研究。2022年广西电化学能源材料重点实验室有关团队共获得8项国家自然科学基金项目资助,总经费达274万。其中固定成员获得资助项目共7项,包括面上项目1项、地区基金3项,青年基金3项,总额244万;此外实验室流动成员获得青年基金1项,总额30万。

(二)实验室最新研究进展,省部级及以上项目(基金)的申报、执行情况,研究成果的水平和影响(获奖、专利和论文等)。

实验室目前承担国家级项目32项,2022年度实验室新增8项国家自然科学基金项目,2022年启动的国家自然科学基金项目有11项,2022年在研的国家自然科学基金项目有24项:包括1项国家自然科学基金-联合基金项目,8项国家自然科学基金-面上项目,13项国家自然科学基金-地区科学基金项目,10项国家自然科学基金-青年基金;承担省部级项目21项,其中包括1项广西创新研究团队项目,3项广西科技基地和人才专项项目,4项广西基金-重点项目,4项广西基金-面上项目,9项广西基金-青年科学基金项目;实验室承担校企合作项目10项。项目总经费达2109.219万元。2022年发表SCI论文93篇,其中一区论文50篇,影响因子大于20的论文5篇;影响因子10-20的论文15篇。2022年中国发明专利授权23项,中国发明专利申请10项。

(三)实验室承担的重要项目、重大研究成果典型案例(1—3项),请在附件中附相关原文或图片。

成果一:何会兵助理教授在国际知名期刊《Advanced Functional Materials》上发表题为“Building Metal-Molecule Interface towards Stable and Reversible Zn Metal Anodes for Aqueous Rechargeable Zinc Batteries“的研究论文。水系锌离子电池(AZIBs)凭借着绿色、安全的特性,被视为是下一代储能系统的有力竞争者。然而,金属锌负极与电解液间不稳定界面导致析氢、腐蚀和枝晶生长等副反应阻碍了其进一步发展。针对这一挑战,本工作提出了一种构建金属-分子界面工程策略来实现稳定的金属锌负极与电解液界面。通过在常规电解液中加入痕量的硫脲添加剂(5 mM),在金属锌负极表面构建了独特的金属-分子界面。其中,硫脲分子取代了双电层结构中吸附的水分子,抑制了与水相关的副反应;同时,金属-分子界面的高亲锌性提高了大量的锌离子吸附位点,降低了锌离子去溶剂化势垒,引导了锌离子均匀成核。

该研究工作得到国家自然科学基金、广西自然科学基金、广西科技计划项目、粤桂联合基金、广西石化资源加工及过程强化技术重点实验室开放基金以及广西大学高性能计算平台的资助和支持。

成果二:田植群教授课题组开展了非贵金属氧还原电催化剂的研究,研究成果以“Atomic iron coordinated by nitrogen doped carbon nanoparticles synthesized via a synchronous complexation-polymerization strategy as efficient oxygen reduction reaction electrocatalysts for zinc-air battery and fuel cell application”为题发表在《Chemical Engineering Journal》期刊上。该研究报道了一种通过同步络合-聚合法在熔融NaCl辅助热解下合成过渡金属-氮-碳(M-N-C)催化剂的通用策略。其中以2,4,6-三(二-吡啶基)1,3,5-三嗪(TPTZ)为过渡金属铁的配体,二氨基芳香族化合物1,8-二氨基萘(DAN)为单体,通过共聚反应,成功制备了高活性的Fe-N-C催化剂。研究表明不同摩尔比的TPTZ与DAN对最终催化剂的活性位点和衍生的碳结构构型具有显著的影响,表现出不同氧还原性能。其中,摩尔比为1:1的FeNC-TPTZ0.5DAN0.5催化剂在碱性和酸性溶液中表现出优异的氧还原性能,其半波电位分别达到了0.9 V和0.8 V。同时,使用该催化剂的锌空气电池的最大功率密度可达192 mW cm-2,质子交换膜燃料电池最高输出功率为640 mW cm-2,进一步表明了该方法制备的Fe-N-C催化剂的高性能。由于过渡金属配体、金属离子和聚合物单体种类繁多,与其他报道的方法相比,该方法为合成高性能的M-N-C催化剂提供了一个更广阔的平台。该工作获得国家自然科学基金(22075055)、广西重点研发计划(AB16380030)等项目资助。

(四)实验室研究平台构建情况。

本重点实验室依托单位广西大学化学化工学院,实验室现拥有相对集中的实验用房约1800平方米,拥有包括国内首台环境球差透射电镜、扫描电镜、X射线光电子能谱,X射线衍射仪、气质联用、液相色谱、气相色谱、燃料电池测试仪、比表面积测试仪等大型科研仪器设备,价值约为7000余万元。实验室的重要仪器设备可通过广西大学大型仪器设备共享平台,遵循统一规划、两级管理、开放共享、优质服务的原则,对校内外开放使用,并制定了实验室规章制度和措施。

二、队伍建设与人才培养

(一)实验室队伍的基本情况。

目前实验室形成了一支结构较合理、创新能力较强的科研学术队伍,现有52名固定成员,流动人员21人,其中固定成员中正高职称有24人,副高12人,中级16人,博士学位率100%,中青年为主,平均年龄40岁。2022年新增固定成员6人(黄丹、阚志鹏、刘海镇),主要从事二次电池材料、有机太阳能电池器件、钠、镁离子电池电极材料、电解水制氢关键材料及技术等相关研究方向。

实验室成员中,包括Elsevier “中国高被引学者”,全球顶尖前1万科学家,英国皇家学会“TOP 1%高被引中国作者”, 国家自然科学奖二等奖第一完成人获得者、国家有突出贡献中青年专家、国家百千万人才工程国家级人选1 名,国务院特贴2人,八桂学者1名,广西特聘专家1名,广西百人计划专家3名,广西杰青1名,广西卓越学者1名;成员还获得全国五一劳动奖章、广西五一劳动奖章、宝钢优秀教师奖等。

(二)实验室队伍建设和人才培养的措施与取得的成效。

广西电化学能源材料重点实验室依托化学和化学工程与技术学科,平均每年培养博士研究生不少于5名,硕士研究生不少于30名。实验室高度重视科研团队建设,2022年定期组织了5次实验室会议,加强了成员间的交流与合作,并完善实验室网站和各项规章制度,积极联系引进国家级人才。为强化人才培养,邀请国内外专家到实验室作学术报告7次,组织了研究生学术论坛。实验室于2022年新引进成员6名成员,其中电化学储能方向黄海富、梁先庆、黄丹;储氢方向蓝志强、刘海镇;光电方向阚志鹏。已有实验室成员王坚毅晋升教授(新轨)、刘陆智晋升副教授(新轨)。

2022年4月14日,全球性信息分析公司爱思唯尔(Elsevier)正式发布了2021“中国高被引学者”(Highly Cited Chinese Researchers)榜单。实验室成员沈培康(物理学)学者入选该榜单。中国高被引学者从纯论文影响力的角度遴选学术人才,标准客观统一,有利于视角多元地看待人才,具有重要的参考价值,该榜单今年将继续被采用为软科中国大学排名的重要评价指标。

(三)本年度引进和培养的优秀人才典型案例(以固定人员为主)。

何会兵,助理教授,武汉大学博士,加拿大UBC大学博士后,主要从事于电化学储能与催化的研究,特别在新能源材料的结构设计、储能催化机制以及构效关系方面进行了深入的研究工作。近5年来,共发表SCI收录论文15篇,以第一/通讯作者在Energy Storage Mater., Advanced Functional Materials, J. Mater. Chem. A, Chem. Commun., Nano Res. 等期刊发表论文11篇,其中影响因子>10论文4篇、中科院一区论文5篇、ESI高倍引论文1篇。论文Web of Science他引262次,单篇最高引用81次,H因子8。受邀撰写英文专著章节1章,申请国家发明专利5件。先后主持广西省自然科学基金青年基金、博世科研究院横向等项目的研究工作。

阚志鹏,先后在广西大学、中国科学院固体物理研究所和米兰理工大学取得理学学士、凝聚态物理硕士和物理学博士学位,并在沙特阿卜杜拉国王科技大学太阳能中心开展博士后研究。一直从事有机光伏电池器件物理和光电转换动力学的相关工作,先后获得国家自然科学基金面上项目、广西自然科学基金重点项目、中国科学院率先行动百人计划项目、国家自然科学基金青年科学基金等经费支持,作为第一作者/通讯作者发表学术论文30篇,包括Energy & Environmental Science、Advanced Science和Nano Energy等能源领域重要期刊。

刘海镇,博士,副教授,博士生导师。2010年6月本科毕业于浙江大学材料科学与工程专业,2015年6月博士毕业于浙江大学材料学专业。2015年8月至2018年6月在国网智能电网研究院工作,任研发工程师。2018年7月进入广西大学物理科学与工程技术学院工作,任助理教授,2021年12月晋升副教授。长期从事储氢材料基础研究和固态储氢技术应用开发工作。近年来,以第一作者或通讯作者发表论文20余篇;主持国际级项目1项、省部级项目2项、厅级项目1项。担任SCI期刊《Rare Metals》青年编委。

三、开放交流与运行管理

(一)实验室相关规章制度建设情况。

本实验室严格按照《广西壮族自治区重点实验室建设与运行管理办法》和广西大学化学化工学院实验室相关管理规定进行运行和管理,并根据实际情况制定了《广西电化学能源材料重点实验室规章制度手册》,规章制度均挂在实验室各个房间,保障了实验室的顺利运行。

(二)实验室开展学术委员会活动情况。

因2022年底疫情严重,学术委员会年会延迟,计划在2023年初组织召开实验室学术年会。

(三)开放课题及执行情况,利用开放基金完成的优秀成果案例(1—3项)。

2022年新设立开放基金15项,资助额度45万元,研究期限为2年。获得资助的成员有广西大学机械工程学院、物理科学与工程技术学院、广西大学纳米能源研究中心的科研人员,还有南京师范大学、海南大学、南京林业大学、苏州科技大学、陕西科技大学、广西师范大学、扬州大学、陕西师范大学、桂林理工大学等国内高校成员,资助力度及广度逐年增大。开放课题的优秀成果介绍如下:

陕西师范大学陈煜教授获得2021年开放基金,项目名称《二维铑基纳米结构电催化性能研究》基于二维贵金属纳米片独特的物理化学特性、Rh纳米晶对甲酸盐电氧化(FOR)高的本征电催化活性、化学组成对电催化活性的调节功能,项目计划使用PA作为高分子功能试剂,合理控制其它实验条件,成功合成具有特殊框架状凹面的RhCu双金属纳米立方体,这种特殊结构赋予RhCu双金属纳米立方体高的比表面积和丰富的表面活性位点,电化学活性面积高达72.8 m2 g−1,是Rh纳米粒子的3.4倍,在酸性介质中,RhCu双金属纳米立方体对于硝酸根还原反应,0.05 V应用电位下氨产率是Rh纳米粒子的18.7倍。密度泛函理论计算和实验结果表明,PA(氨基吸附)和Cu共同调节Rh的电子结构,略微削弱了反应相关物种在Rh上的吸附能。此外,PA通过静电相互作用增强了界面传质过程,进一步改进RhCu双金属纳米立方体电还原硝酸根产氨的性能。这项工作该工作为设计合成/理解Rh合金纳米材料的生长机理和自催化机理积累了基础,并为高硝酸根还原活性和产氨选择性催化剂的设计合成提供了一种新策略。项目执行期间相关研究成果在Advanced Energy Materials、Inorganic Chemistry等期刊发表相关文章。

广西大学机械工程学院李昌铮老师获得2021年开放基金,项目名称《双电层作用下非对称纳米通道离子传输及能量转换特性研究》将围绕影响非对称纳米通道内的离子传输以及能量转换特性开展研究,重点研究其内部传输机理和规律。建立非对称纳米通道内的离子传输与能量转换模型,研究驱动力作用下纳米通道内的离子分布、速度分布和电势分布,探讨影响离子传输和能量转换性能的因素,归纳各因素的影响强度和作用规律,揭示非对称纳米通道内离子的选择传输机理和发电机理,为高性能电化学能源器件的研发提供理论基础。项目执行期间相关研究成果在Electrochimica Acta、International Communications in Heat and Mass Transfer等期刊发表相关文章。

(四)参与国际重大研究计划,举办或参加重要国际学术会议情况,国际合作取得的突出成绩。

无。

(五)实验室作为本领域公共研究平台的作用,大型仪器设备开放和共享情况。

重点实验室的的仪器设备都有专门的设备台账和汇总表,有预约使用和维护记录,大型仪器和设备有操作规程张贴在设备机身或者附近的墙壁,也会不定期组织学生进行使用操作培训。2022年进一步加大了仪器设备的开放共享力度,样品个数、使用机时数、服务人次数均有显著提高。据共享平台统计:2022年样品个数共计23896个,使用机时数为6915.35小时,服务人次5192次。

表1 大型仪器使用记录明细表 |

仪器名称 |

仪器编号 |

入网时长(h) |

使用用户数 |

使用机时(h) |

使用测样数 |

X-射线衍射仪 |

1600549S |

58504.89 |

3206 |

3462.35 |

17311 |

傅里叶变换红外光谱仪 |

1600550S |

58504.85 |

29 |

84.53 |

119 |

场发射扫描电镜 |

1601169S |

58000.85 |

1215 |

1978.07 |

5026 |

显微拉曼光谱仪 |

1601144S |

58000.8 |

497 |

875.56 |

903 |

球差校正环境透射电镜 |

1700105S |

50936.57 |

245 |

514.84 |

537 |

总计: 5台 |

-- |

-- |

5192 |

6915.35 |

23896 |

表2 对比:2018-2022年大型仪器使用记录总表 |

年份 |

样品个数 |

使用机时数(h) |

服务人次 |

2018 |

9652 |

5685.63 |

2909 |

2019 |

16472 |

6528.46 |

4105 |

2020 |

15000 |

5909.4 |

3433 |

2021 |

18564 |

6480.43 |

4666 |

2022 |

23896 |

6915.35 |

5192 |

(六)实验室网站建设情况。

及时完成实验室信息推送,完善实验室网站建设及信息更新发布。健全完善实验室各项规章制度;实现网络化管理,完成实验室网站建设(重点实验室网站主页:https://gxdhxzdsys.gxu.edu.cn/)。目前网站建有首页、实验室介绍、研究方向、研究人员、研究进展、学术交流、人才培养、对外服务、大型设备等几大栏目,实验室设立主任基金及开放基金通知及公示文件、重大会议、学术报告及相关新闻均能及时在网上发布。

(七)实验室开展科普工作情况。

无。

四、成果转化与产业化

(一)与企业开展产学研合作情况。

重点实验室注重产学研项目发展,为企业解决生产中存在的实际问题,2022年与企业合作进行的技术攻关和产品研发的项目有10项,合同金额达280万元。

与广西国宸稀土金属材料有限公司签订金额为30万元合同,通过金属热还原和真空蒸馏等技术研究开发,探索稀土金属产品最佳工艺参数的研究。

与南方锰业集团有限责任公司签订金额为90万元合同,开展克级/公斤级锰基层状氧化物和锰基普鲁士白正极材料制备及性能研究。

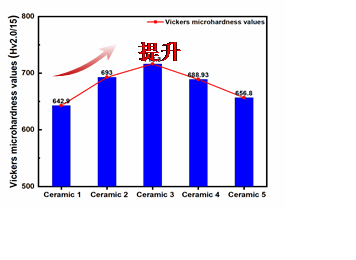

与广西蒙娜丽莎新材料有限公司、广西美尔奇建材有限公司签订金额为50万元合同,通过研发石墨烯材料在建筑陶瓷材料中的改性技术,改变陶瓷产品的性能,提升陶瓷产品的使用指标。

与广西华仁博舜生物工程有限公司签订金额为20万元合同,研究开发稀土掺杂钙钛矿的制备及其近红外发光性能调控。

与广西奕安泰药业有限公司签订金额为10万元合同,研究对依度沙班中间体的合成技术开发。

(二)技术转移与成果转化情况。

本年度技术转移情况表 |

项目名称 |

起止日期 |

服务方式 |

资助经费(万) |

项目 负责人 |

钠离子电池锰基正极材料研发 |

2021-10-01--2023-10-01 |

技术开发 |

90.0 |

吴学航 |

高端磁材等领域用高纯稀土铽镝金属新产品开发 |

2021-11-1--2023-11-31 |

技术开发 |

30.0 |

吴学航 |

石墨烯在建筑陶瓷中的改性技术研究与产业化应用 |

2021-01-10--2023-01-09 |

技术开发 |

50.0 |

尹诗斌 |

稀土掺杂钙钛矿的制备及其近红外发光性能调控 |

2022-09-05--2023-09-04 |

技术开发 |

20.0 |

庞起 |

依度沙班中间体的合成技术开发 |

2022-05-20--2023-05-19 |

技术开发 |

10.0 |

江俊 |

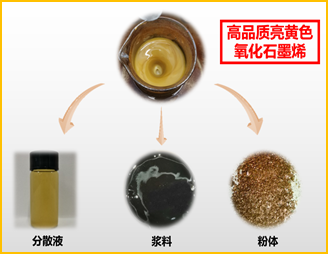

例如:尹诗斌教授开发了具有自主知识产权的高品质氧化石墨烯的制备方法,实现了氧化石墨烯的宏量制备,并将其应用于复合陶瓷釉面的改性。

砖底标识 |

评级 |

耐磨度 |

1 |

A |

3-4级 |

2 |

A |

3-4级 |

3 |

B |

3级 |

4 |

B |

3级 |

5 |

B |

3级 |

(三)重要成果产业化情况。

无。

五、实验室大事记

(一)实验室开展学术委员会的相应会议纪要、文字和图片材料。

因2022年底疫情严重,学术委员会年会延迟,计划在2023年初组织召开实验室学术年会。

(二)国内外对实验室的重要评价,附相应文字和图片材料。

暂无。

(三)相关领导考察实验室的图片及说明。

2022年12月6日下午由广西大学科技处申佩弘副处长带队到广西电化学能源材料重点实验室现场考察实验室运行情况,听取实验室负责人的工作汇报,现场核验相关佐证材料并实地巡查实验室、大型仪器室等地。

(四)研究方向或名称的变更、人员变动、大型仪器设备添置等情况。

优化了重点实验室3个研究方向,将电化学高端催化材料、石墨烯基电化学能源材料、新型电化学储能材料三个研究方向调整为先进电化学催化材料、石墨烯基电化学能源材料、新型电化学能量存储与转化材料。通过优化、凝练研究方向,进一步突显了实验室的研究特色,提升了实验室的科研水平。

实验室于2022年新引进成员6名成员,其中电化学储能方向黄海富、梁先庆、黄丹;储氢方向蓝志强、刘海镇;光电方向阚志鹏。

(五)对实验室发展有重大影响的其它活动。

无。

六、依托单位支持实验室建设情况

(一)科研用房情况(是否相对集中、总面积是否达1000平方米以上)。

实验室现拥有相对集中的实验用房约1800余平方米,主要集中在化学化工学院三号楼。

(二)仪器设备情况(设备原总值是否达1000万元人民币以上)。

实验室仪器设备总值7000余万元。包括:球差校正环境透射电镜(2424万元)、X 射线衍射仪(171万元)、同步热分析仪(58.9万元)、傅里叶变换红外光谱仪(52万元)、燃料电池综合测试系统(104.92万元)、显微拉曼光谱仪(143.7万元)、场发射扫描电子显微镜(427.58万元)、等离子体清洗机(63.96万元)、小动物活体荧光成像系统(189.8万元)、超分辨荧光成像系统(289.8万元)、多光谱光声断层扫描系统(328万元)、近红外二区活体成像系统(154.78万元)、荧光寿命共聚焦成像系统(529.8万元)等设备仪器。

(三)配套经费支持情况(依托单位是否给予配套经费稳定支持、实验室的运行经费及建设配套经费是否纳入单位的年度预算)。

依托单位投入经费1500万对3号楼实验室进行了整体装修改造,施工面积3980平方米,较大程度上改善了实验室的科研条件。此外,还向学校申请学院2号楼、1号楼附楼的装修改造项目。继续推进学校轻化大楼的建设项目,目前已完成大楼内部实验室的分配与设计。已申请2023年广西大学项目库的600万化学学科建设经费,将主要用于实验室的仪器采购和更新,进一步完善实验室分析测试条件。

(四)其他支持实验室建设的情况。

无。

七、实验室财政经费及配套经费使用情况

2022年实验室财政经费(科技厅拨款)总开支53.60万元,其中材料费支出27.07万元,测试化验加工费支出5.7万元,劳务费支出18.79万元,网站维护等其他项支出2.04万元。

八、实验室存在问题及解决对策

存在问题:实验室服务地方经济、技术转移与成果转化力度需进一步加强。

解决对策:结合广西产业发展特色和实验室现有技术水平,整合、凝练学术研究方向,加大与广西区内电化学能源材料相关公司的合作,实现产学研深度融合,促进科技成果落地,服务地方经济。

九、实验室下一年工作思路和打算

1.完善科研队伍建设,加大人才引进力度,争取引进1-2名国家级人才和国家级青年人才等高层次领军人才。

2.继续加强电化学能源材料的基础研究,围绕新型有机光电材料、新型燃料电池电极材料、以及非贵金属催化剂等领域进行系统研究。

3.新增国家级、省部级以上项目5项以上,发表高水平论文30篇以上,申请发明专利5项以上。

4.加强产学研,积极深化和广西企业的合作,争取在产业化方面有新的进展, 服务地方经济。

5.继续鼓励其它高校的科研人员申请重点实验室的开发课题,加深科研人员之间交流与合作,发挥重点实验室的平台和纽带作用。

6.通过提升实验室的科研条件,扩大对学生的开放程度,每年招收化学学科硕士生100名以上,博士生10名以上。

十、对科技厅加强重点实验室建设和管理工作的意见和建议

无。